| japanese | english |

中川佳宣「種の視点・農夫の目」新作展2025年9月20日-10月25日 タグチファインアート |

|

|

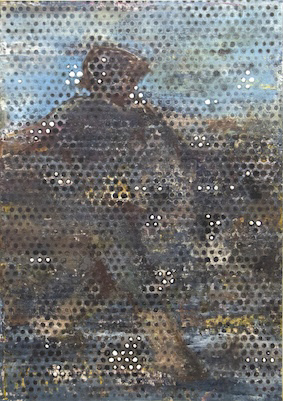

中川佳宣は1964年大阪府生まれで現在滋賀県在住。大阪芸術大学を卒業した1987年の初個展以来、大阪、愛知、東京等のギャラリーで個展を開催、また国内各地の美術館におけるグループ展、芸術祭で作品を発表してきました。それらの作品は、東京国立近代美術館や和歌山県立近代美術館をはじめとする国公立美術館や、昭和シェル石油など数多くの企業に収蔵されています。 中川は一貫して植物と人間との関わり、すなわち農耕や栽培、農業といった人間の根源的な営みや、植物の構造をモチーフに作品制作、芸術家と作品との関係を農夫と植物との関係によく似たもの、アナロジーとして捉えています。ジャクソン・ポロックが床に置いたキャンバスにドリッピングで絵具を置いていく姿は、彼にとって、畑に種を蒔く農夫と重なります。中川も農夫が大地に種を蒔くようにキャンバスに絵具を置き、農夫が畑を耕すように素材に形を与えます。 様々な素材を自在に操る職人的な手技や、作品の素朴な佇まいから漂う豊かな詩情により、中川の作品はこれまで多くの人々を惹きつけてきました。 今回の個展も「種の視点、農夫の目 (views of seeds, eyes of farmers)」という中川の制作の原点・基準となっている言葉をタイトルとし、近作と新作で展示を構成致します。 過去20年ほどの作品を振り返る。 「seed on the table」では、古いキャンバスからイメージを剥ぎ、種まきするように蝋燭の煤を転写するだけのものであった。「germination on the table」では、古い畝を耕す作業(古いキャンバスからイメージ、絵の具の物質性を剥ぐ)、土づくり(新しい絵の具で栄養補給、畝である支持体の石膏の台の登場)、種まき(炎でキャンバスを焼く)、発芽(焼けたキャンバスの穴から流したての石膏が顔を出す)を実践した。agriculture と art、かけ離れているようで私にとってはとても近しい存在である。agri(農)culture(文化)art(芸術)。 最近ではミレーの「種をまく人」を油彩で模写してはその表面を「germination on the table」同様に穴の開いた鉄板にバーナーの炎を入れて焼き、焼けた穴から石膏の発芽した状態の平面表現に取り組んでいる。種まきしている農夫を種に見立てた絵の具の炭化跡と石膏の盛り上がりによって、油画としての具象性の意味を消滅させたいと思い、行為を繰り返すのだ。 なぜミレーの「種をまく人」なのかと良く聞かれる。牧歌的な農村の人々の暮らしぶりを絵に残すことで有名な画家の中にあって異質な一枚に見えて仕方がないのがこの「種をまく人」である。 私自身、1984年〜1985年の1年間、制作する意味を見つけられずにいたときでさえも、「種をまく人」の頭部ばかりを描いた。また、agriculture と art という結びつきのライトモティーフとして「光の壺」「The Sower - right」「The Sower - left」(壁にかかる立体) や「sowing machine」(天井に展示する立体) を制作した。これら全ては「種をまく人」へのオマージュである。 「種をまく人」のこの男は他のミレーの絵画に登場する人物とは異なり、肉体と精神が分裂し、種をまくことの意味も忘れてただの機械と化した男のように思えて仕方がない。ゴッホが賞賛した「種をまく人」と真逆な解釈である。私はこの具象絵画の持つ意味をも解放してみたいと思っているのだが、オーディエンスにはどのように映るのだろうか … 2025年9月 中川佳宣 本展は中川のタグチファインアートでの13度目の個展となります。ぜひご高覧下さい。 |